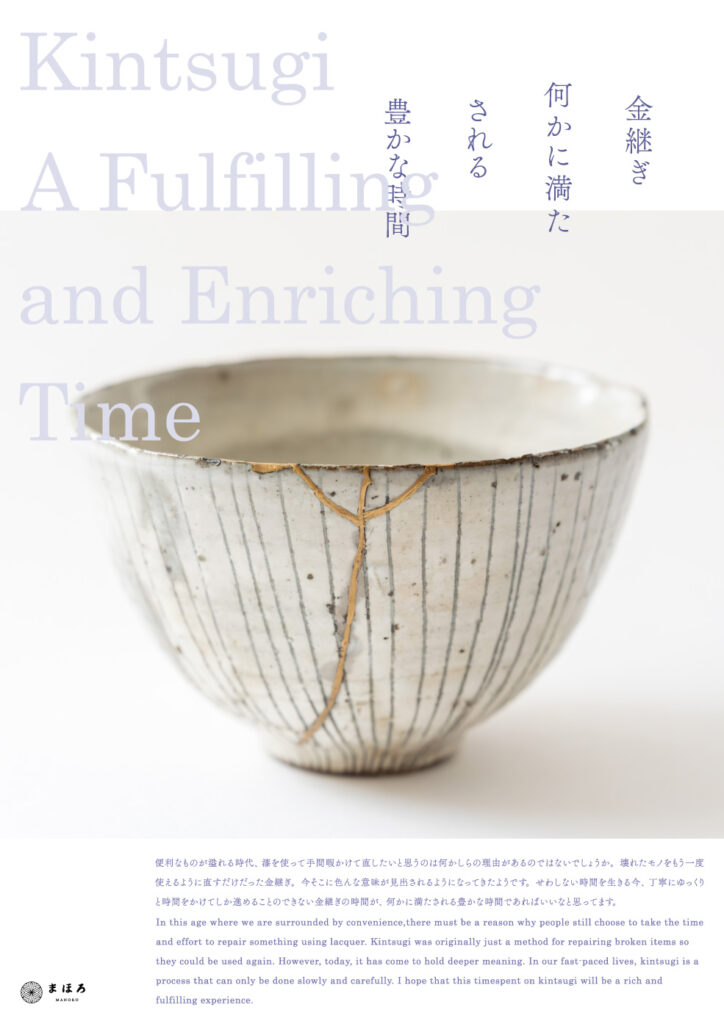

金継ぎ 何かに満たされる豊かな時間

金継ぎ 何かに満たされる豊かな時間

便利なものが溢れる時代、漆を使って手間暇かけて直したいと思うのは何かしらの理由があるのではないでしょうか。壊れたモノをもう一度使えるように直すだけだった金継ぎ。今そこにいろんな意味が見出されるようになってきたようです。せわしない時間を生きる今、丁寧にゆっくりと時間をかけてしか進めることのできない金継ぎの時間が、何かに満たされる豊かな時間であればいいなと思っています。

金継ぎとは割れたり欠けたりした陶器、磁器などを天然の漆で修理する技術のことです。

DATE

全行程7回で完成します。

小さな欠け部分1箇所を違う種類の金粉を使って仕上げます。

10月3日(金) 接着

ご用意いただいた器にあった直し方を考え、割れた部分を整えます。

その後、漆で接着します。

10月17日(金) 下地作り

漆と山の土を練り合わせたサビ漆で土台をつくります。

10月24日(金) 下地整え

乾いたサビ漆をナイフややすりを使って好みの形に整えます。

その後、再度サビ漆を使って形を整えます。

11月7日(金) 下地整えと黒漆

サビ漆をやすりで整え直し、黒漆を塗ります。

防水の役割がありますので、サビ漆を完全にカバーするように塗ります。

11月21日(金) 上塗り

黒漆をやすりで整え、上塗りします。

綺麗な塗面になるように漆が均等な厚みになるように塗ります。

12月5日(金) 金粉蒔き

絵漆を使って黒漆の上を塗り、金粉を蒔きます。

黒漆で塗られた部分であれば、お好きな絵を描いていただけます。

12月19日(金) 粉固め

乾いた金を生漆でコーティングし一週間ほど乾かして完成です。

INFORMATION

時間:全行程 18:30~20:30

定員:6名

参加費:49,000円

(7回分一括、2回分割可能、材料費込み、金粉代別)

持ち物:エプロン

*今回は割れたもの1点と欠け、ヒビ割れのものを1,2点金継ぎできます。

*ご自身で破損した器をお持ち込みいただけない場合でも、金継ぎ教室の器をご用意いたしますのでご参加いただけます。ご予約の際に、その旨をお伝えください。(その際の金継ぎ教室の器のお代は別途頂戴いたします。)

INSTRUCTOR

圭衣

京都の工房で修業し、独立後は個人で活躍中